Par Carole Atem, maître de conférence à l’Université de Polynésie française

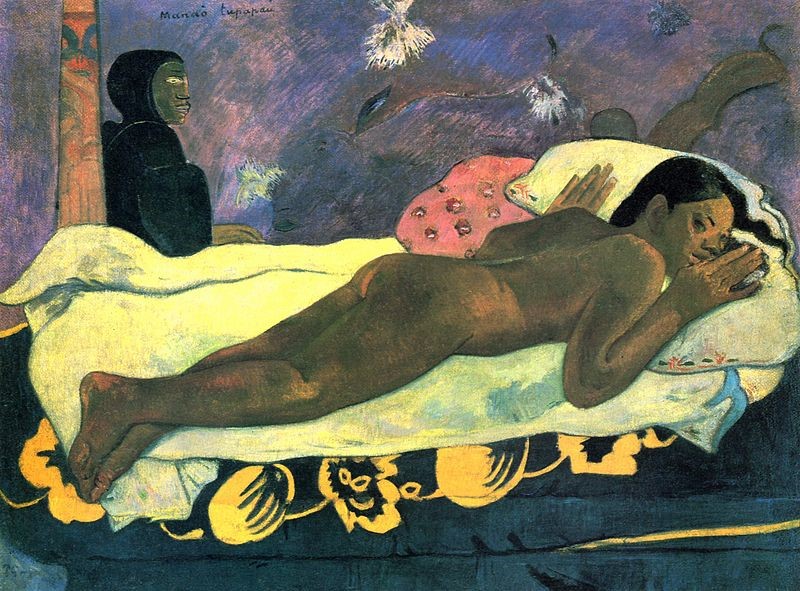

Tableau de Pierre Dulin : Établissement de l’Hôtel royal des Invalides en 1674 (1710-1715), musée de l’Armée.

Louis XIV et Louvois : la représentation satellitaire du pouvoir dans l’Établissement de l’Hôtel royal des Invalides de Pierre Dulin

Les Invalides, un projet né de la mansuétude royale ?

Après la signature du Traité des Pyrénées, qui marque en 1659 la fin du conflit franco-espagnol, un nombre croissant de vétérans de l’armée, d’anciens soldats et d’officiers infirmes s’entasse dans les rues de Paris. Désormais sans ressources, ces hommes que la guerre a transformés en marginaux causent des troubles de plus en plus fréquents, en s’adonnant à la mendicité ou au vol et en provoquant querelles et rixes. Le désordre social occasionné dans la capitale menace de ternir le prestige de Louis XIV, dont le règne personnel a commencé au début des années 1660. Vainqueur de la Guerre de Dévolution en 1668, le jeune souverain est en outre animé d’ambitions expansionnistes qui l’incitent rapidement à prendre des mesures en faveur de ses troupes, dont il entend s’assurer la fidélité. En 1670, il promulgue un édit par lequel il ordonne la création de l’Hôtel des Invalides, dans le but d’accueillir et de soigner les militaires trop âgés pour repartir au combat et ceux que la guerre a estropiés. Si le roi, dont l’entreprise est sans précédent, leur promet « repos » et « tranquillité » en récompense de leurs services, porter assistance aux victimes de la guerre lui permet aussi de renforcer ses liens avec une armée qui est appelée à devenir, à deux ans de la Guerre de Hollande, l’un des principaux vecteurs de son pouvoir.

François Michel Le Tellier, marquis de Louvois, qui succède progressivement à son père à partir de 1662, est alors secrétaire d’État à la Guerre. Il s’impose dès les années 1670 comme un artisan majeur du rayonnement militaire du royaume en dirigeant une véritable restructuration de l’armée française, qui se fonde sur l’amélioration des conditions de vie des soldats, l’intensification de la discipline et la modernisation du matériel. C’est sous son contrôle que s’effectue la construction de l’Hôtel des Invalides, confiée à l’architecte Libéral Bruant. Entamée en 1671, l’édification de quatre corps de logis, répartis autour de la cour royale, est achevée dès 1674, année de l’inauguration des tout nouveaux logements militaires par le roi. Entre 1676 et 1690, l’établissement, à la fois caserne, hôpital et hospice, recevra près de six mille pensionnaires ; devenu institution médicale et scientifique de renom au xviiie siècle, il continuera d’accueillir des soldats blessés jusqu’au xxe siècle.

Un monument mythique, témoignage de l’œuvre d’un ministre

Contrairement au gouvernement de Louis XIII et à la Régence, où le roi et la Régente étaient secondés par un ministre principal, fonction successivement remplie par Richelieu et Mazarin puis supprimée à la mort de ce dernier, le règne personnel de Louis XIV affirme la suprématie de la figure royale et s’inscrit en faux contre une bipartition du pouvoir susceptible de la remettre en question, comme ce fut parfois le cas sous le ministère de Richelieu. Le système absolutiste mis en place par le jeune monarque se caractérise donc par une dispersion du pouvoir ministériel. Dans ce modèle de gouvernement centralisé, les divers secrétaires d’État, en tant que représentants du roi, n’en occupent pas moins des fonctions essentielles ; autour du Roi-Soleil gravitent de multiples agents du pouvoir, auxquels le souverain délègue une partie de son autorité. Dans ce contexte propice aux rivalités, la construction de l’Hôtel des Invalides, expression du prestige militaire de la France et de la magnanimité du roi, devient un enjeu de taille.

Une manœuvre de Louvois illustre l’importance symbolique que revêt à ses yeux la construction de ce monument : sans doute pour en conserver le mérite, il évince en 1676 le protégé de son rival Jean-Baptiste Colbert, Libéral Bruant, qui devait assurer la poursuite des travaux, au profit de l’architecte Jules Hardouin-Mansart, désormais chargé d’édifier l’église royale des Invalides. La riposte de Colbert, alors contrôleur général des finances, consiste en une série de restrictions budgétaires qui ralentissent les travaux jusqu’à sa mort en 1683, date à laquelle Louvois prend sa place. Le ministre meurt à son tour en 1691, et ce n’est qu’en 1706 que s’achève la construction de l’église du Dôme des Invalides, qui, devenue panthéon militaire au début du xixe siècle, abritera notamment la dépouille de Turenne, le tombeau de Napoléon Ier puis, au xxe siècle, la sépulture des maréchaux Foch et Lyautey. Malgré son souhait d’y être inhumé, Louvois, lui, ne repose pas aux Invalides : sa puissante ennemie, Madame de Maintenon, épouse morganatique de Louis XIV, aurait influencé le roi afin de retarder l’édification du mausolée du ministre. Seule allusion poétique à celui qui supervisa activement la construction des Invalides mais dont les armoiries ne figurent pas sur les murs du monument, un loup de pierre entoure de ses pattes la lucarne dite de Louvois, par laquelle le « loup voit ».

Un tableau au cœur de l’iconographie absolutiste

Ce n’est qu’entre 1710 et 1715, à la fin de la vie de Louis XIV, que Pierre Dulin, élève de Charles Le Brun, réalise l’Établissement de l’Hôtel royal des Invalides. Peinture à l’huile d’expression classique de 353 cm sur 578, cette toile sert de carton à une tapisserie qui sera intégrée après 1725, comme pièce complémentaire, à la tenture de « L’Histoire du Roy », célèbre ensemble de tapisseries à la gloire de Louis XIV produit par la manufacture des Gobelins à partir de 1665 sous l’égide de Colbert.

Dans la lignée de ces œuvres, le tableau de Pierre Dulin propose une représentation élogieuse de l’événement marquant que constitue la fondation des Invalides. Plusieurs figures allégoriques participent d’une glorification explicite du monarque : au-dessus de Louis XIV et de Louvois, la figure tutélaire de la Renommée, munie d’une bannière blanche, sonne de la trompette en signe de célébration. À droite, la Victoire, une couronne de lauriers à la main, guide les soldats invalides vers le roi. Aux côtés de Louvois, la déesse Minerve, les yeux tournés vers le ministre de la Guerre, soutient de la main gauche le plan des Invalides, qu’une femme agenouillée tient déployé tandis que Louvois, les mains tendues, le présente au roi. Outre ces figures protectrices, le premier plan réunit, à gauche, des cavaliers armés, au centre, des courtisans portant perruque et, à droite, les vétérans et invalides, que l’on reconnaît aux cheveux gris qu’arbore l’un d’eux et à la canne dont il se sert. Plusieurs générations sont ainsi représentées de part et d’autre du souverain, figure unificatrice autour de laquelle s’organise la cour. Tandis qu’à l’avant-plan la technique du glacis fait ressortir les couleurs et le brillant des étoffes, le fondu permet d’estomper les contours d’un second plan imaginaire, où l’on aperçoit, dans un écrin de verdure et de nuages, l’Hôtel des Invalides, déjà doté de son dôme emblématique. La scène superpose donc différentes époques, de la présentation des plans au roi en 1670 à la remise des clés de l’église royale au monarque en 1706, en passant par l’inauguration de l’hôpital militaire et l’accueil des premiers invalides en octobre 1674.

Si Louis XIV, coiffé d’un chapeau qui le fait paraître encore plus grand, se démarque des autres personnages grâce aux effets de clair-obscur, qui mettent en valeur les riches broderies de son vêtement, c’est Louvois qui occupe le centre du tableau. Sa main gauche, qui semble toucher l’imposant document inondé de lumière, le relie symboliquement au monument royal. Bien que son visage soit tourné vers le roi, l’orientation des mains et des regards dessine des lignes de force qui convergent en direction du plan enfin dévoilé. Instrument de la propagande monarchique, cette rétrospective consacrée à la fondation des Invalides fait la part belle à la représentation idéalisée d’un ministre puissant, que son rôle dans des épisodes tragiques de l’histoire de France, comme le Sac du Palatinat et les dragonnades, avait pourtant rendu impopulaire.

Geste politique de Louis XIV, la création des Invalides a permis l’édification d’un des monuments les plus célèbres de France. À la fois chef-d’œuvre architectural, institution de prestige et lieu privilégié de la mémoire nationale, l’Hôtel des Invalides abrite aujourd’hui le Musée de l’Armée, tandis que son ancienne fonction d’hôpital militaire est reprise par l’Institution Nationale des Invalides. Témoignage du rayonnement de la France classique, les Invalides transmettent aussi le souvenir d’un âge où les ministres français, figures indissociables de celle du monarque, luttaient âprement pour s’assurer une forme d’immortalité à travers la réalisation d’œuvres impérissables. Satellites du souverain, ils font partie intégrante de la représentation du pouvoir absolutiste dans la mémoire collective.

Carole Atem (membre associé de l’équipe de recherche EA 4241 de l’Université de la Polynésie française).

Un OVNI dans le ciel parisien

Un OVNI dans le ciel parisien