Par Carole Atem, maître de conférence à l’Université de Polynésie française

Gauguin et le mythe tahitien

L’irruption de la mort dans le mythe de l’Éden polynésien

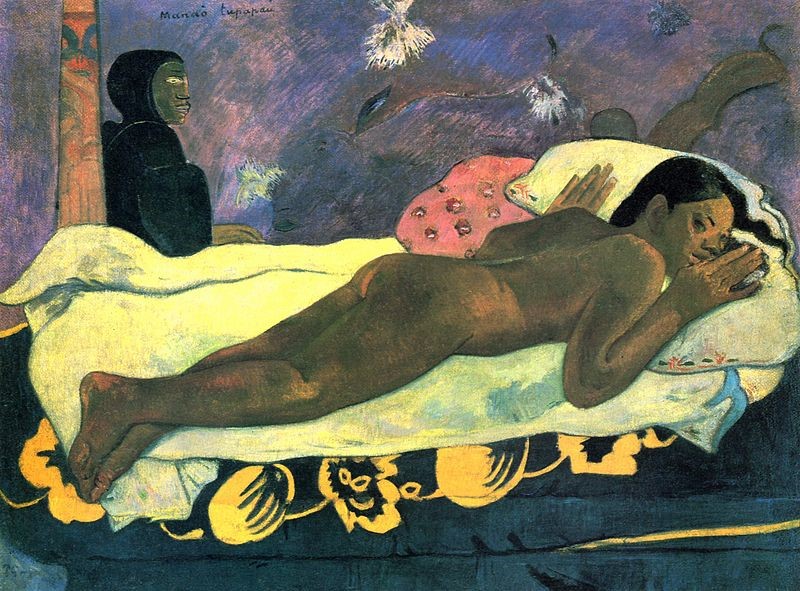

Dans Noa Noa, le célèbre récit de voyage où Gauguin retrace, en 1893, les souvenirs de son premier séjour à Tahiti, le peintre rapporte un épisode de sa vie avec sa jeune compagne Teha’amana : « Je fus un jour obligé d’aller à Papeete […]. Il était une heure du matin quand je rentrai […]. La lampe s’était éteinte et quand je rentrai, la chambre était dans l’obscurité. J’eus comme peur et surtout défiance […]. J’allumai des allumettes et je vis […], immobile, nue, les yeux démesurément agrandis par la peur, [Teha’amana] me regardant et ne semblant pas me reconnaître. » Dans une lettre à son épouse danoise Mette, Gauguin précise que l’atmosphère fantastique qui imprègne la transcription littéraire de l’épisode vécu répond au climat d’« effroi » qu’il a résolument cherché à fixer en 1892 dans son tableau Mana’o Tupapa’u (L’Esprit des morts veille), par son « harmonie générale, sombre, triste, effrayante sonnant dans l’œil comme un glas funèbre. » La transposition littéraire du souvenir, où Gauguin choisit de donner le nom de Tehura à sa compagne océanienne, indice possible d’une relecture poétisée du réel, offre à l’interprétation picturale de l’événement un prolongement scriptural qui en révèle et en complète certaines dimensions, tout en esquissant le décor exotique du contexte. Peinture et écriture se rejoignent et se confrontent dans la représentation de la rencontre entre le peintre et l’ailleurs primitif, caractérisé par une authenticité sauvage qu’il perçoit comme l’essence du mythe tahitien.

Cet exotisme primitif ressortit dans Mana’o Tupapa’u à plusieurs aspects de la composition : la peinture du corps de la jeune femme, mis en valeur par le jeu des plans, l’orientation diagonale et le contraste des couleurs, propose une réinterprétation du nu féminin tel qu’avait pu le concevoir Édouard Manet dans son Olympia, et explore le mythe de la femme originelle, sous l’angle de l’esthétique polynésienne et à travers la figure mythique de la vahine. À cette figure emblématique s’allie l’exotisme des étoffes aux textures insolites et aux motifs floraux colorés, dont la multiplication et la superposition semblent une invitation au plaisir et à la sensualité. Mais l’expression du mythe tahitien ne se réduit pas à ces symboles de volupté : il se manifeste aussi par la présence du tupapa’u, figure de l’au-delà, « esprit des morts » capable de hanter les vivants, dont Gauguin a pu mesurer, par l’intermédiaire de Teha’amana, le charisme et l’influence sur les Polynésiens. Loin du locus amoenus qu’il met en scène la même année, par exemple, dans Fatata te miti (Près de la mer), ou en 1896 dans Te Arii Vahine (L’Épouse du roi), tableaux où la nudité féminine s’épanouit dans la fertilité d’une nature idyllique, la puissance de l’exotisme dans Mana’o Tupapa’u puise sa source au plus profond du folklore polynésien, dans le cortège des croyances superstitieuses qui, malgré l’arrivée de la religion occidentale et l’abandon des anciennes traditions cultuelles, persistent dans les pratiques des Tahitiens en cette fin du XIXe siècle. La crispation du corps de la jeune femme, la tension perceptible dans la position des membres et l’expression du visage révèlent que l’atmosphère à première vue sensuelle du tableau est troublée par la présence menaçante du tupapa’u : au mythe de la vahine, pendant pacifié de l’Ève tentatrice, s’adjoint et, peut-être, s’oppose le mythe universel de la mort.

Gauguin et la quête des origines

Gauguin a expliqué l’irruption du surnaturel dans son tableau comme un contrepoint à la représentation suggestive du corps de la jeune femme : « Dans cette position un peu hardie, que peut faire une jeune fille canaque toute nue sur un lit ? Se préparer à l’amour ! […] mais c’est indécent et je ne le veux pas […]. Je ne vois que la peur […]. Le tupapa’u est tout indiqué. » Et, selon ses propres dires, le tableau serait « tout simplement une étude de nu océanien ».

Cependant, si le peintre réunit dans Mana’o Tupapa’u deux faces apparemment contradictoires du mythe tahitien, c’est en raison des liens profonds qu’elles entretiennent et des effets d’écho qu’elles engendrent dans l’imaginaire de l’artiste : sa quête perpétuelle de la source, de l’origine, qui l’aura poussé à rechercher en Bretagne les racines de la culture celtique ou, plus tard, à Hiva Oa, la pureté polynésienne primitive, trouve momentanément une forme d’accomplissement dans sa rencontre avec un monde hors du temps, ces « limbes du Pacifique », comme dira Michel Tournier, où le peintre identifie l’authenticité primitive qui lui permettra de renouer avec « ce malgré moi de sauvage », selon ses termes. Une lettre à Mette révèle l’intensité de la relation qui unit ce monde à la dimension spirituelle, pressentie comme une porte ouverte sur l’essence même des choses : « Je t’écris le soir. Ce silence la nuit à Tahiti est encore plus étrange que le reste. Il n’existe que là, sans un cri d’oiseau pour troubler le repos. Par-ci, par-là, une grande feuille sèche qui tombe mais qui ne donne pas l’idée du bruit. C’est plutôt comme un frôlement d’esprit […]. Toujours ce silence. Je comprends pourquoi ces individus peuvent rester des heures, des journées assis sans dire un mot et regarder le ciel avec mélancolie. » C’est cette aptitude à saisir le cœur même des choses, autorisée par une sorte d’interpénétration pérenne de la vie et de la mort, qu’exprime la mise en contact des deux mondes dans Mana’o Tupapa’u. Certes, l’alliance entre Éros et Thanatos est attendue : ce qui lui confère ici son originalité et qui donne au tableau sa force, c’est l’insistance sur le caractère primitif de la représentation, c’est la convergence des deux figures et des deux thèmes dans un même mouvement de glorification de l’authenticité polynésienne, que seul permet, d’après Gauguin, l’éloignement de la civilisation. « À la civilisation pourrie, je cherche à opposer quelque chose de plus naturel, partant de la sauvagerie », avait-il écrit en 1889 à Théo Van Gogh. Par l’association entre le monde de la chair épanouie et l’univers de la mort, nous sommes au cœur du mythe tahitien, réinterprété par le regard de Gauguin, à travers le prisme de sa nostalgie des origines primitives.

Deux éléments, le vêtement du tupapa’u et le poteau sur lequel il s’appuie, contribuent à la représentation du monde dans sa figuration originelle. Le vêtement est d’inspiration celtique et renvoie à l’art des calvaires bretons et à la figure de l’Ankou, personnification de la mort dans la tradition bretonne. À cet héritage de la période de Pont-Aven se juxtapose un souvenir de l’art maori, dont Gauguin a pu observer des œuvres lors d’une longue escale forcée à Auckland avant son arrivée à Tahiti : le poteau est décoré de motifs qui rappellent ceux des poutres polychromes maories que le peintre a longuement examinées en Nouvelle-Zélande et qu’il reproduira dans Te Tamari no Atua (Naissance du fils de Dieu) en 1896. Le mélange des références culturelles crée un effet de surprise : dans le tupapa’u se combinent le mystère effrayant de l’Ankou et la simplicité familière d’une figure anthropomorphe, puisque, selon le peintre, cette « petite bonne femme » correspond à la représentation d’un revenant dans l’imaginaire polynésien. Les horizons géographiques et mythologiques suggérés ici peuvent être perçus comme des variations sur un même thème : l’éloge d’un primitivisme conçu comme un gage de succès dans une démarche de retour à l’authenticité des racines.

Syncrétisme des approches picturales et relecture du mythe tahitien

La composition de Mana’o Tupapa’u est claire : elle repose sur une séparation nette entre le premier plan, réservé à la jeune femme, et l’arrière-plan où apparaît le tupapa’u. Cette impression de bipartition est renforcée par des plages de couleurs contrastées et de multiples « lignes horizontales ondulantes », selon la description de Gauguin, dont le graphisme obsédant traduit une double démarcation : sur le plan de l’organisation spatiale, la ligne horizontale médiane qui parcourt le tableau, mise en valeur par le contraste entre le jaune de chrome du linge de lit et les violets qui dominent le fond, trace la limite entre la zone éclairée de la chambre et de ses éléments de mobilier identifiables et rassurants, et la partie arrière de la pièce plongée dans l’obscurité, où se mêlent visions indistinctes d’objets matériels – poteau ornementé sur la gauche et tête de lit sur la droite – et apparitions fantastiques ; sur le plan symbolique, cet axe médian marque la frontière entre deux mondes, celui d’une promesse de vie et de fertilité, qu’engagent les courbes de la vahine nue et les motifs floraux aux couleurs solaires, et celui de l’au-delà et de la mort, menaçant, oppressant (le tupapa’u tend la main en direction de la jeune femme) et stérile (les fleurs chatoyantes du monde terrestre sont remplacées dans la partie supérieure du tableau par des « fleurs de tupapa’u », dit Gauguin, des « phosphorescences » révélatrices de manifestations surnaturelles dans l’imaginaire tahitien).

Mais la richesse symbolique qui naît du choix des objets, du travail des motifs et du jeu des couleurs permet également de traduire le caractère indissociable de ces deux figures féminines et de ces deux plans spirituels, ce qui autorise un traitement plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord du mythe, somme toute classique, de la mort destructrice. Le peintre dit avoir conçu son tableau selon une structure de type harmonique, où les plages de couleurs se complètent et se répondent dans un vaste « accord musical » ; derrière le contraste apparent de teintes vives se profile une profonde cohérence d’ensemble, une unité réalisée par la parenté étroite des couleurs : « Accords d’orangé et de bleu reliés par des jaunes et des violets, leurs dérivés. Éclairés par des étincelles verdâtres ». Les violets de l’arrière-plan, notamment, fusionnent le bleu sombre du pareu et le rose de l’oreiller central, dans un effet de transition qui adoucit l’antagonisme entre le cadre familier de la chambre et le monde inconnu de l’esprit. Les couleurs des deux corps, elles aussi, se répondent, la « petite bonne femme » et la jeune fille arborant une même peau cuivrée aux reflets de vert. La position décentrée du tupapa’u, à gauche du tableau, permet en outre un effet de symétrie avec le visage de la jeune femme, à droite ; le jeu des regards, qui cherchent peut-être à se rejoindre, parachève la mise en scène d’une communication silencieuse entre les deux êtres.

Certes, Gauguin ne se prive pas de signifier la division symbolique des deux mondes : à ce titre, la technique utilisée pour appliquer les violets de l’arrière-plan se distingue radicalement de celle employée pour le premier plan. Héritée de l’impressionnisme, cette technique d’application des couleurs par petites touches rapides et répétées, effectuées du bout de la brosse, est pour Gauguin un moyen de restituer la puissance et l’authenticité du ressenti : « Travaillez librement et follement […], dit-il dans sa correspondance, un grand sentiment peut être traduit immédiatement, rêvez dessus et cherchez-en la forme la plus simple […] » Paradoxalement, il émane du tupapa’u une vitalité suggérée par le mouvement et la puissance du trait impressionniste. La force et la précision du contour, dans lesquelles on reconnaît le cloisonnisme de Gauguin, atténuent d’une certaine manière le caractère fantomatique du revenant ; inspiré de l’art des vitraux, ce cloisonnisme se caractérise par la technique du serti, qui consiste à tracer les contours de manière appuyée avant l’application des couleurs. On peut encore noter le mouvement vertical de la colonne d’inspiration maorie aux motifs chatoyants, sur laquelle s’adosse le tupapa’u : peut-être est-il possible d’y voir un autre symbole de l’union entre les deux univers, de l’ascension spirituelle offerte à l’être humain par le passeur qu’est le tupapa’u, dans une relation d’intimité finalement pacifiée avec l’« esprit des morts ». Du point de vue strictement linguistique, il existe d’ailleurs un écart significatif entre le sens du titre tahitien, Mana’o Tupapa’u, « pensée(s) relative(s) au(x) revenant(s), pensée(s) diabolique(s) », et le titre français donné par Gauguin, L’Esprit des morts veille, aux connotations positives. Avatar de Hina, déesse protectrice polynésienne mise à l’honneur dans le célèbre D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? que Gauguin peindra à la fin de sa vie en guise de testament, le tupapa’u pourrait alors prendre le visage d’un initiateur ; figure de l’éveil spirituel – rappelons que, dans ses tableaux et ses sculptures, Gauguin a représenté nombre de personnages dans la pose méditative du Bouddha –, le tupapa’u de Gauguin propose une relecture du mythe polynésien de la mort, loin du tiaporo (« diable »), du varua ’ino (« esprit maléfique ») auxquels il est souvent assimilé par les Tahitiens, ou du « cadavre » qu’il désigne dans l’une de ses acceptions d’origine. Sans aucun doute, Mana’o Tupapa’u propose à la fin du XIXe siècle une réinterprétation subtile du mythe de Tahiti, où la problématique existentielle prend le pas sur le fantasme d’un ailleurs édénique, dans une démarche picturale sous-tendue par une pensée primitiviste.

Malgré le bilan mitigé de l’exposition parisienne qui suivit son premier séjour en Polynésie et qui dévoila Mana’o Tupapa’u parmi d’autres toiles aux titres tahitiens, Gauguin a souvent exprimé l’intérêt personnel qu’il portait à ce tableau, dont la réputation ne rivalisera jamais avec celle de son célèbre « testament » de 1897. À sa femme Mette, il confie en 1892 que Mana’o Tupapa’u est, de tous ses tableaux, celui « qu’[il tient] à garder ou vendre cher » ; il en reproduira d’ailleurs des détails à de nombreuses reprises : dans une illustration à l’aquarelle dont il orne son manuscrit de Noa Noa, à l’arrière-plan de son Autoportrait au chapeau de 1893, sous la forme d’une gravure sur bois de 1894, entre autres. Grâce à ses lectures de Loti et de Moerenhout, Gauguin avait entrevu un monde en adéquation avec son rêve. C’est le désir insatiable des retrouvailles avec le cœur et l’essence du mythe tahitien qui le hantera jusqu’à sa mort : il demandera ainsi qu’on place sur sa tombe la statue de ’Ōviri (« sauvage »), représentation de la femme originelle.

Note : Les titres d’œuvres en tahitien et leurs traductions en français sont de Gauguin.

Carole Atem ( université de Polynésie)