La mémoire est-elle la force des peuples ?

Conseil méthodologique : un sujet simple en apparence sous la forme d’une question totale (celle à laquelle on répond par OUI/NON). Mais il y a des écueils à éviter :

-La question n’est pas de savoir ce qui fait en soi la force des peuples. L’étudiant qui répondrait : ce n’est pas la mémoire qui fait la force des peuples, mais leur puissance économique, leur dynamisme démographique, leur influence géopolitique etc. serait totalement hors sujet.

-La question est de savoir si la mémoire est l’élément clé de la force des peuples. Il faudra alors préciser ce qu’on entend par mémoire. Il s’agit évidemment de mémoire collective, mais sous quelles formes ? quels supports ? Est-elle libre ou instrumentalisée, consciente ou inconsciente etc. La complexité et la multiplicité des formes de la mémoire collective sont l’une des difficultés du sujet.

-Autre terme qui peut poser problème : qu’entend-on par la force des peuples ? Parle-t-on de leur grandeur ?Toutefois les mot « force », « grandeur » ne sont pas dénués d’ambiguïté et on ne peut faire l’économie de cette difficulté. Il faudra également définir le mot « peuples ».

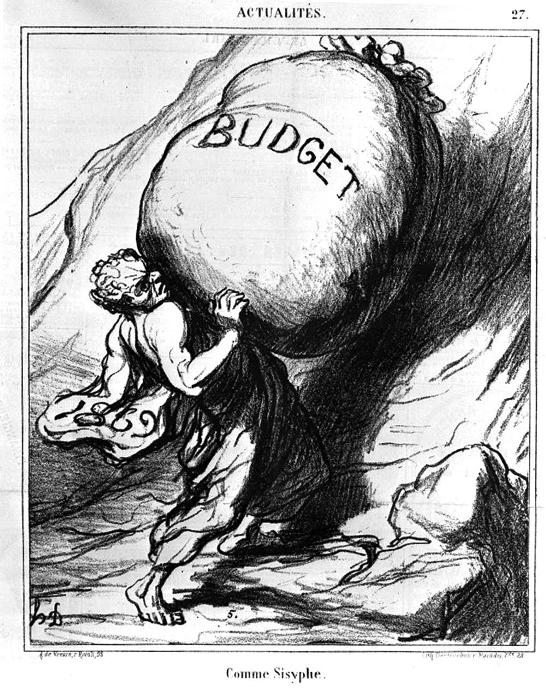

-Ménager une progression qui nous amènera du plus évident au plus subtil. Bien-sûr la mémoire, à bien des égards, fait la force des peuples, l’amnésie étant la pire des choses. Mais l’hypermnésie comporte également des risques potentiellement mortels.

-Dès lors on pourra se demander dans une troisième partie à quelles conditions la mémoire est un facteur de liberté et non d’aliénation pour un peuple.

Attention, il s’agit d’un sujet de culture générale de Sciences Po (Bordeaux). Il est indispensable de faire des références à l’actualité même immédiate.

Qu’est-ce qu’un peuple ?

Avant de s’interroger sur les enjeux de la mémoire, il faut se demander comment des peuplements disparates ont fini par s’agglomérer et former un peuple.

Pour qu’il y ait un peuple il faut qu’il y ait :

- un territoire : il y a des peuples sans territoire, mais c’est rare.

- une langue, même s’il peut y avoir au sein de ce même peuple des élément allogènes et allophones.

- une culture, on y reviendra.

- une histoire, celle des ancêtres, souvent célébrée par la tradition orale.

Maintenant on peut se poser la question : quelle est la différence entre un État, un peuple, une nation ? L’ État est l’ensemble des institutions politiques, juridiques, militaires, administratives économiques qui organisent une société lorsqu’elle a atteint un certain degré de développement. Il définit un espace public, une « chose publique » commune à tous.

La nation est la construction idéologique du peuple. Le fondement de la nation réside d’une part dans la volonté de se reconnaître dans une communauté de valeur et de destin censée forger une identité, d’autre part dans l’idée de souveraineté. Alors que l’appartenance à un peuple est naturelle, l’appartenance à une nation relève de la culture, dans la mesure où elle suscite des interrogations : comment je me définis et me reconnais en tant que Français, Allemand, Anglais ? Contrat vertical ensuite : le peuple accepte de se soumettre à un souverain mais sous certaines conditions, car le véritable souverain c’est lui. Dans la nation, la souveraineté appartient au peuple et à lui seul. Donc l’idée de nation est beaucoup plus récente que la réalité de l’existence d’un peuple, elle émerge au 18ème siècle, préparée par les théories du contrat qui apparaissent dès la Renaissance. Toutefois, elle a été précédée par l’émergence d’un sentiment national qui lui est bien antérieur. C’est l’un des sujets de prédilection des historiens de se demander quand est né le sentiment national français ou anglais ou américain. Entre les deux guerres l’historien jacques Bainville affirmait que l’acte de naissance du sentiment national français, c’est la bataille de Bouvines que Philippe Auguste remporte en 1214 contre les Plantagenet considérés désormais non plus comme des vassaux du roi de France mais des occupants anglais. Une nation se construit en effet contre l’autre car l’intérêt d’un peuple n’est qu’un intérêt particulier au regard des autres peuples.

Pour la commodité de l’exposé on confondra les notions de peuple et de nation qui sont très proches, hormis quelques nuances qui les séparent.

Ces précisions terminologiques étant faites, on peut maintenant se poser la question du rôle de la mémoire dans la vie d’un peuple.

Les enjeux de la mémoire

On a vu qu’à la base d’un peuple, il y a sa culture au sens large, à savoir une certaine forme d’organisation sociale et politique, des coutumes qui se transmettent avec le temps et qui sont plus ou moins entérinés par les lois, une religion, une littérature un folklore etc. La culture d’un peuple est un réservoir inépuisable qui alimente sa mémoire et vice-versa. Il ne peut lui échapper car elle lui est consubstantielle. Prenons l’exemple de la religion : le croyant, qu’il soit bouddhiste, juif, chrétien musulman répète inlassablement les épisodes de la vie de Bouddha, de Moïse de Jésus ou de Mahomet. Et quand bien même nous serions athées, chacun, chacune d’entre nous porte en lui ou en elle deux mille ans de civilisation classique et judéo-chrétienne qui nous ont transmis des valeurs qui perdurent car, selon la formule de l’historien Fernand Braudel, les civilisations sont des continuités : par exemple l’homme occidental sait tout ce qu’il doit aux Grecs et aux Romains. Il est attaché à la démocratie, au droit, à la loi. Et il est attaché aux valeurs morales issues des religions monothéistes.

Mais surtout nous ne voulons pas échapper à cette mémoire car elle est la marque même de notre identité, elle est notre culture, surtout quand on passe de l’idée de civilisation à l’idée de nation, plus restreinte.

A l’origine de toute culture nationale, on trouve un imaginaire collectif qui puise dans les mythes. Certains de ces mythes sont fondateurs : l’Iliade pour les Grecs, l’Enéide de Virgile pour les Romains (Troie renaît de ses cendres avec la fondation de Rome). Ces mythes nous ont été transmis par la tradition orale puis par les épopées.

Ensuite, lorsqu’on rentre dans la période historique des peuples, le récit prend le relais de la mémoire orale, puis la littérature et enfin l’histoire au sens scolaire et universitaire du terme.

Toutefois la tendance naturelle des peuples est de mythifier leur histoire, pour se donner une gloire nationale, mais aussi pour des raisons sentimentales et idéologiques. La mémoire plus ou moins manipulée ou instrumentalisée se met au service des passions nationales.

Quelques exemples : l’un des temps forts de l’histoire de France c’est le baptême de Clovis, événement inlassablement raconté car il confère au peuple de France son identité chrétienne.

La glorification des rois mérovingiens ne s’arrête pas là : l’historien François Furet nous explique que pendant des siècles on s’est passionné pour eux car c’est d’eux qu’est née l’épopée de la chevalerie et partant de l’idéologie aristocratique qui a perduré jusqu’à la Révolution française. Autrement dit, aussi surprenant que cela puisse paraître, les Français avaient alors la passion de l’inégalité. L’Ancien régime développe une idéologie profondément élitiste et inégalitaire. La noblesse est l’ordre le plus prestigieux de la nation et tout le monde veut être noble, pour avoir les privilèges de cet ordre, ne pas être taillable et corvéable à merci et bien d’autres choses encore. Molière se moque du bourgeois qui donnerait volontiers une partie de sa fortune pour s’appeler Monsieur de la Souche parce qu’il a une souche dans son jardin

Tout s’inverse avec la Révolution française : oubliée l’épopée des Mérovingiens, la passion de l’inégalité cède soudain la place à la passion inverse : celle de l’égalité. Et elle reste encore une des grandes passions françaises pour ne pas dire la grande passion française. On retrouve dans certaines mouvances des gilets jaunes le souvenir des sans culottes. On remet à l’ordre du jour les cahiers de doléances, on parle de marcher sur l’Elysée comme jadis on allait marcher sur Versailles, on veut la tête de Macron comme jadis on voulait celle du roi. On réclame la suppression de l’ISF comme on réclamait jadis la suppression des privilèges. Seule différence notoire : les sans culottes étaient des jacobins parce qu’alors la sociologie de Paris était essentiellement populaire, tandis que les gilets jaunes viennent plutôt d’une mouvance provinciale et girondine ils se sentent les grands oubliés du développement économique, condamnés à vivre dans des territoires oubliés. La Révolution française est donc l’acte fondateur de la France moderne, à tel point que François Furet nous dit qu’elle n’est pas terminée et qu’elle continue à hanter nos esprits. L’insurrection des gilets jaunes lui donne raison, et peut être le pouvoir aurait-il dû comprendre que l’inégalité est une idée insupportable aux Français. Les Anglo-saxons vénèrent l’inégalité, pour eux l’argent est signe d’élection. Les Français la détestent, non qu’ils méprisent l’argent mais pour eux les profits sont faits pour être partagés.

Il y a donc à travers la mémoire collective une psychologie des peuples qui se cristallise autour des moments clés de leur histoire

Autre exemple : parlons de la révolte des bonnets rouges, celle de …1675, lorsque le ministre des finances du roi avait augmenté la gabelle, l’impôt sur le sel. Pour les Français de l’époque, le sel était l’équivalent de l’essence pour les Français d’aujourd’hui, une dépense contrainte. Le slogan des paysans était alors : vive le roi, à bas la gabelle !

La révolte des bonnets rouges bretons de 2013 contre l’écotaxe fait figure de résurgence de celle de 1675. Ce n’est pas une mémoire explicite ; les Bretons ne se sont pas dit : on va faire comme en 1675, mais c’est une mémoire diffuse, on pourrait dire une mémoire culturelle. L’historien Michel Winock parle de fièvre hexagonale : la société française est rattrapée par ses vieux démons (le recours à la violence dans les rapports de force), alors que dans d’autres pays, les conflits sont réglés par la négociation avec les corps intermédiaires, notamment les syndicats

La mémoire comme support du patriotisme : le roman national

Le patriotisme disait de Gaulle, c’est l’amour des siens. Tout à l’heure, on parlait d’un pacte horizontal, du sentiment d’appartenance à la nation. Ce pacte doit être entretenu, il a besoin de symboles qui lui sont fournis par le récit des heures plus ou moins glorieuses de l’histoire. C’est ainsi que dès les débuts de la Troisième République, après la cinglante défaite de 1870 et jusqu’à la fin de la Quatrième a fleuri une littérature d’un genre nouveau qu’on a appelé par la suite le roman national : la mémoire au service du patriotisme. Dans les écoles, pour servir de base à l’apprentissage de la lecture, on apprend à cette époque les pages les plus édifiantes de l’histoire de France : Clovis et le vase de Soissons, Charles Martel vainqueur des Arabes à Poitiers, Saint Louis faisant la justice sous son chêne à Vincennes, Jeanne d’Arc remettant en selle le roi de France et reprenant la ville d’Orléans, Louis XI et ses cages de fer, la bataille de Fontenoy présentée comme une guerre en dentelles ( « messieurs les Anglais tirez les premiers » ), la prise de la Bastille, l’épopée napoléonienne, les heures sombres de la guerre de 70 avec le siège de Paris, la victoire des poilus à Verdun, la Résistance avec le général de Gaulle etc. etc.

Tous ces épisodes forment le récit national ou le roman national. Celui-ci maintient la cohésion d’un peuple à travers son histoire, une histoire revisitée, une histoire mythifiée dont le but premier est de créer une fierté nationale.

Un best-seller, maintenant oublié, a traversé le 19ème siècle : les Romans nationaux d’Erckmann-Chatrian raconte la force du bon peuple de France à travers les épreuves qu’il a dû traverser. Lisons les premières lignes de l’avertissement au lecteur, car elles ont éloquentes : « Le succès éclatant de ces bons livres est un des meilleurs signes de notre temps. Il prouve que le muse de l’histoire vraie parle encore à tous les cœurs. Il prouve aussi que l’amour de la patrie et de la famille, que le développement des sentiments nobles, que le dévouement aux grandes idées de progrès, de justice et d’humanité ont des échos dans toutes les consciences. Il nous enseigne que si l’âme de la France peut parfois s’endormir, elle s’éveille toujours au premier cri des esprits généreux. Jamais plume n’a été tenue d’une main plus ferme et plus honnête que celle qui a tracé les admirables, les glorieux, les poignants récits qui se déroulent dans les quatre livres que nous réunissons sous le titre de Romans nationaux ».

Pourquoi le terme de roman et non celui de récit, dans le mesure où rien de la grande histoire n’est inventé, les faits sont scrupuleusement respectés ? D’abord c’est une histoire édifiante, à travers les hommes et les femmes du peuple, à travers les acteurs secondaires qui sont souvent imaginés. Mais surtout le terme de roman nous invite à une identification propre à l’alchimie romanesque : nous vivons à travers ces personnages et ces personnages vivent à travers nous. Nous rejouons passionnément leur épopée qui devient notre histoire commune.

Ce roman national, édifiant à souhait, peut faire sourire, mais il nous marque quand-même de son empreinte en tentant de développer une grande idée : c’est que le peuple de France est foncièrement bon, et que c’est à travers les épreuves qu’il manifeste sa bonté et son patriotisme. Par exemple les auteurs ne font pas l’éloge des guerres de conquête de Napoléon, mais mettent en scène la bravoure du peuple lorsque le territoire national sacré va être envahi par les armées ennemies (Le Volontaire de 92, Le Conscrit de 1813).

D’autres supports de la mémoire collaborent à cette foi dans la nation : les cartes de France dans chaque classe de l’école élémentaire vantant l’empire colonial français, et dans les foyers les fameuses images d’Epinal : la bataille de Wagram, les adieux de Fontainebleau deviennent ainsi des épisodes célèbres de la geste nationale.

Maintiennent également la fierté d’une nation à travers sa mémoire ses statues sur les places publiques , ses monuments, l’architecture de ses villes, ses musées. Le touriste qui se rend à Vienne et qui visite le Musée de l’histoire de l’art, est étonné d’y trouver une gigantesque collection plus riche encore que celle du Louvre. Ce musée, voulu par l’empereur François Joseph pour célébrer le gloire de la monarchie bicéphale (Autriche-Hongrie), témoigne que Vienne était au centre d’un immense empire, celui des Habsbourg. Les Autrichiens se consolent de la perte de leur puissance par la richesse de leur culture. Elle est un lieu de mémoire

Les Français, il faut bien le dire, n’ont pas une histoire aussi glorieuse que celle des Anglais qui ont inventé la démocratie moderne, conquis le plus vaste empire au monde, triomphé des Allemands pendant la seconde guerre mondiale. Les Anglais ont eu Churchill, les Français de Gaulle pour faire oublier Pétain. Mais finalement Les Français sont un peuple qui ne s’aime pas. Ce qui fait dire à certains qu’il faut restaurer dans les écoles le roman national ; apprendre l’histoire de France, non pas selon les discours froids des historiens et des professeurs , avec de surcroit des programme qui ne respectent plus la chronologie ( les écolier ne connaissent plus guère leur histoire de France), mais une histoire à la Erckman-Chatrian, affective, sentimentale, édifiante pour revivre en quelque sorte l’épopée du peuple de France. Evidemment cela pose problème. Dans une France de plus en plus cosmopolite, il est difficile de dire « nos ancêtre les Gaulois », mais certains disent que ce n’est pas grave, le roman national a pour but d’inscrire la mémoire nationale dans le cœur même des enfants quelle que soit leur origine. C’est en quelque sorte un acte d’adhésion à la communauté nationale. Ensuite, au lycée, puis à l’université, ils apprendront l’histoire de manière plus objective et plus critique.

L’historienne Mona Ozouf plaide en faveur de ce roman national. Un peuple sans mémoire est pour elle un peuple sans avenir. La b.a.-ba de l’estime de soi c’est de connaître son passé et se s’intéresser à lui. C’est vrai pour les peuples comme pour les individus. Pour elle, cette connaissance donne le surplomb nécessaire pour mieux comprendre le présent et envisager l’avenir avec confiance et en connaissance de cause. Mieux vaut selon elle un bon surplomb que les fausses transcendances où s’engouffrent certains jeunes en quête de sens à donner à leur existence.

On peut donc faire l’éloge de la mémoire comme support du patriotisme qui est l’amour des siens.

En revanche, là où la mémoire devient dangereuse, c’est quand elle devient le support du nationalisme qui est cette fois-ci la haine des autres. C’est ainsi que de Gaulle faisait la différence entre patriotisme et nationalisme

La mémoire comme ressort du nationalisme, ou la haine des autres

L’histoire des peuples est faite de guerres et de revanches. 1870 est la revanche des Prussiens humiliés par Napoléon à Austerlitz. 1918 est la revanche de 70. 1940 celle de 1918 : Hitler fait brûler le wagon où a été signé l’armistice de 11 novembre 1918 à Compiègne.

1914 c’est la guerre des nationalismes, l’Empire allemand voulant rivaliser de puissance avec l’empire anglais.

Le nationalisme est l’arme préféré des régimes totalitaires, il consiste à détourner les ressentiments et les frustration nationales en faisant de l’autre le bouc émissaire de tout ce qui ne va pas dans le pays, et en resserrant les liens autour du leader charismatique.

C’est pour cela que la construction européenne est quelque chose de très novateur ; les nations européennes, qui jusqu’alors se faisaient la guerre, ont décidé de se réconcilier non pas par des paix précaires visant à instaurer des équilibres fragiles entre nations rivales, comme ce fut le cas avec les traités de Vienne et de Versailles, mais par la volonté de se réconcilier en affirmant une communauté de valeurs, les quatre piliers de l’Europe étant la paix, la démocratie, la prospérité et la solidarité.

Du bon et du mauvais usage de la mémoire

Un peuple doit regarder son histoire en face avec lucidité et sans complaisance. L’amnésie à géométrie variable, souvent organisée par les États peu respectueux des droits de l’homme, est une catastrophe. Le mauvais exemple c’est la Turquie et la négation du génocide arménien. Le bon exemple c’est l’Allemagne. La force du peuple allemand c’est d’avoir fait un important travail de mémoire et d’inventaire. A travers sa mémoire un pays doit reconnaître ses vieux démons et les mettre à distance. Le problème c’est que les témoins des époques sombres disparaissent peu à peu, il faut donc entretenir la mémoire chez les jeunes générations. La montée en puissance de l’AFD en Allemagne (Alternative für Deutschland), qui compte beaucoup de jeunes dans ses rangs, est préoccupante car le parti comporte de nombreux éléments xénophobes et racistes.

Un peuple doit se garder également de la nostalgie et de la tentation du retour en arrière : la nostalgie des empires perdus est un étrange retour du refoulé caractérisant le vingt-et-unième siècle naissant ; mais Erdogan ne ressuscitera jamais l’empire ottoman, Poutine l’empire russe ou soviétique. Toutefois le cas de la Chine est très inquiétant car il est évident qu’à travers les routes de la soie, cette puissance montante et bientôt dominante veut instaurer un empire d’un nouveau genre à travers un leadership dont les trois piliers seraient la mondialisation, la technologie et la financiarisation de l’économie

Dans le même ordre d’idée, un peuple doit se garder de l’esprit de revanche. Il faut savoir pardonner. Mais le pardon n’est possible que quand il y a un inventaire. Le bon exemple c’est l’Afrique du sud. Par les commissions « vérité et réconciliation », voulues par Nelson Mandela et Desmond Tutu, la nation zoulou est entrée dans le cadre plus large de la nation arc-en-ciel sans perdre son âme et sa culture, et avec sa dignité retrouvée. Le mauvais exemple c’est l’oubli volontaire du passé, car les victimes et leurs descendants n’oublient jamais. L’amnistie n’est pas une bonne chose non plus, car la grâce collective est une forme d’oubli ; on veut tourner la page, mais les victimes ont besoin de la reconnaissance des souffrances qu’elles ont endurées.

Un peuple ne doit pas plus ruminer son passé, ce qu’on pourrait appeler l’hypermnésie, poison qui l’empêche d’avancer et de se construire un avenir. La défaite des Serbes contre les Turcs à Kossovo Polié en 1389 a été l’un des carburants de la guerre de Yougoslavie. Il faut toujours s’attendre à de violents retours de manivelle, dès lors que la mémoire prend la forme d’un éternel ressassement.

En conclusion, on pourrait dire que la mémoire, tantôt paresseuse, tantôt hyperactive joue bien des tours aux peuples. Elle reste très vivace chez les petites nations qui redoutent de perdre leur culture dans le tourbillon de la mondialisation ; elles puisent en elle une indéniable force de cohésion sociale et politique. Par la mémoire de leur grandeur passé les grands empires déchus tentent de rejouer l’histoire. En revanche elle est plus défaillante chez les grandes démocraties modernes qui voudraient s’affranchir du fardeau d’une mémoire encombrante pour ne s’intéresser qu’à l’avenir. Mais dans son ouvrage L’actualité du passé l’historien et journaliste Jean-Noël Jeanneney nous rappelle fort opportunément que les défaillances de la mémoire collectives conduisent à nous sentir démunis face aux événements du présent (qu’il appelle « les mouvements clinquants de l’instantané »). On les redoute parce qu’on les pense originaux, qu’ils se cherchent et qu’on ne sait pas trop où ils vont nous conduire. Mais notre présent est moins neuf qu’on le croit, et la force d’un peuple est de tirer les leçons de son passé à travers une mémoire vivante qui permet de comprendre le passé, de le mettre en perspective avec le présent, et de construire le futur en connaissance de cause.

Louis Dizier