L’imagination dans La Prisonnière de Marcel Proust : jalousie, fantasme, création artistique

De Marcel Proust (1871-1922), on aurait sans doute gardé l’image d’un agité de la Belle Époque s’il avait mené toute son existence dans les eaux douces du Faubourg Saint-Germain dont il fréquentait assidûment les salons et les lieux de villégiature huppés sur la côte normande. Mais la maladie le force à se retirer du monde ; dans sa chambre tapissée de liège, il comprend que par-delà l’écoulement stérile de la vie mondaine, par-delà les illusions de l’amour, de la contemplation esthétique, se cache la vraie vie qu’il lui faut reconquérir par le souvenir, l’imagination, l’écriture. Mais ce qui permettra à cette recherche d’aboutir à la résurrection des mondes perdus, c’est la mémoire involontaire qui réunit passé et présent dans une même sensation retrouvée : la madeleine, bien-sûr, mais tant d’autres encore qu’il traque inlassablement jusqu’à construire une « cathédrale » jetée au-dessus de l’abîme du temps.

A la recherche du temps perdu comporte sept volumes parus à partir de 1913. Quatre furent publiés du vivant de l’auteur. Les trois autres, dont La Prisonnière, sont posthumes.

On pourrait lire La Prisonnière comme un traité de l’amour selon Proust, sorte de condensé de toutes les expériences décrites dans ce domaine par La Recherche: l’amour est une passion maladive qui n’est surmontée qu’avec le temps, la raison n’étant d’aucun secours. Il se caractérise par un désir illimité de connaissance et de possession, alors même que l’être aimé constamment se dérobe. Il manifeste son existence de manière violente par la souffrance de la jalousie, les torrents de l’imagination. « Quand une fois l’imagination est en train, malheur à l’esprit qu’elle gouverne ! » disait déjà Marivaux dans La Vie de Marianne. Mais l’amour est aussi une médiation dont on ne peut faire l’économie si l’on veut accéder à une vision plus profonde, notamment celle de l’oeuvre d’art, car il est recherche passionnée de vérité.

En matière de jalousie et d’expérience esthétique, Swann, le héros du premier volume, avait été pour le narrateur un initiateur. Malgré la différence de narration ( récit à la troisième personne pour l’un, à la première personne pour l’autre), la jalousie est décrite avec la même minutieuse analyse. Toutefois, le face à face des deux amants prend une tournure plus dramatique, plus théâtrale dans La Prisonnière, et cela est dû en partie au resserrement de l’espace et du temps.

Il serait périlleux de résumer une oeuvre qui se détourne délibérément de ce qu’on appelle une « histoire », « une intrigue » pour s’intéresser presque exclusivement à la vie intérieure des personnages et, en tout premier lieu, à celle du narrateur, celui qui dit « je ». Pour autant, le récit n’en est pas totalement absent. Contentons-nous d’en relever quelques étapes en suivant le fil des journées qui condensent plusieurs expériences successives.

Le narrateur a fait venir dans son appartement parisien Albertine, l’une des jeunes filles en fleurs rencontrées dans la station normande de Balbec. Lui supposant des liaisons gomorrhéennes, il la séquestre jalousement, partageant peu de son temps avec elle et ne la laissant sortir que sous la surveillance d’Aimé, le chauffeur ou d’Andrée, une amie commune. Autour du narrateur, dans l’univers parisien, gravitent l’élégante duchesse de Guermantes, le très équivoque baron de Charlus, les Verdurin qui organisent régulièrement des soirées artistiques où le violoncelliste Morel, protégé de Charlus, joue la musique de Vinteuil.

Pendant la première journée, nous assistons au réveil du narrateur qui écoute avec intérêt les cris des marchands de la rue. Des créatures désirables, aperçues de sa fenêtre, lui font regretter sa claustration avec Albertine, qu’il n’aime plus d’ailleurs, dit-il. Mais sa jalousie, maladie intermittente, survit à son amour. Cette jalousie entraîne de la part d’Albertine méfiance, silences et tromperies. Le narrateur, désemparé, mène en imagination d’impuissantes enquêtes car son obsession est de savoir la vérité sur le passé trouble de sa maîtresse, sur la nature exacte de ses relations avec le groupe des jeunes filles en fleurs et avec la fille du musicien Vinteuil. La soirée ramènera toutefois la douceur et l’apaisement : l’image d’Albertine faisant de la musique, ou dormant, ou offrant son corps, crée l’illusion d’une bienheureuse proximité.

La deuxième journée fait renaître les soupçons: Albertine révèle son projet d’aller chez les Verdurin le lendemain. Le narrateur, qui craint la présence de Mlle Vinteuil à cette soirée, fait tout pour l’en empêcher. Et ses soupçons se précisent lorsque, lui ayant annoncé qu’il l’accompagnerait, elle se ravise. il lui suggère alors d’aller le lendemain à une représentation au théâtre du Trocadéro, croyant ce lieu sans danger. Nouvel apaisement le soir, avec cependant l’angoisse des baisers refusés.

Au début de la troisième journée, ayant expédié la jeune fille au théâtre, le narrateur écoute à nouveau les cris des marchands de Paris vantant leurs denrées sur des airs qui semblent psalmodiés. Des appétits plus charnels le poussent à faire venir auprès de lui une jeune crémière brièvement aperçue. Mais la fille réelle n’a rien à voir avec celle qu’il avait imaginée, et il la renvoie. Il apprend dans le journal que l’actrice Léa jouera dans la pièce jouée au Trocadéro. Il fait alors rentrer précipitamment Albertine car les deux femmes, sans doute, se connaissent et partagent le même vice.

Lucide, le narrateur comprend que la réclusion d’Albertine a pour corollaire ses propres frustrations. Il doit renoncer aux femmes désirées, aux voyages, et cela pour une créature qui, privée de liberté de mouvement, a perdu sa beauté. Seul le souvenir de la jeune fille libre sur la digue de Balbec ranime son désir.

Il laisse Albertine pour aller en catimini à la soirée des Verdurin. On y joue un septuor de Vinteuil. Cette oeuvre lui révèle la profonde vérité de l’art. Lorsqu’il rentre, las des duplicités d’Albertine, il joue la comédie de la rupture. Mais se sentant à son tour menacé d’abandon, il « renouvelle le bail ».

Suivent un ensemble de journées où le narrateur expose à Albertine sa conception de l’art : la preuve du génie en littérature comme en musique est « dans la qualité inconnue d’un monde unique révélé par l’artiste« . Il se rend compte que son amour pour Albertine est guidé non par l’art , mais par une curiosité douloureuse de tout ce qu’il ignore d’elle, et par la crainte d’être quitté. De nouvelles révélations de la jeune fille l’accablent. Il veut prendre l’initiative de la rupture, mais lorsque par une belle matinée de printemps il annonce à Françoise, sa servante, qu’il part immédiatement pour Venise, celle-ci lui apprend qu’Albertine s’est enfuie, tôt le matin.

I La jalousie ou l’imagination aux abois

La jalousie entretient un rapport privilégié avec l’imagination dans la mesure où elle est « une histoire faite d’idéogrammes difficilement déchiffrables et de pages blanches séparant de rares aveux« . L’imagination y livre un combat sans merci à l’assaut de cette forteresse imprenable qu’est la vie d’Albertine. Car comment faire le récit détaillé d’une existence qui vous échappe totalement ? L’imagination se révèle impuissante à accéder à une quelconque vérité sur l’être aimé, et plus encore à le posséder. Habile à faire exister ce qui n’est pas, elle est incapable de découvrir ce qui existe et de s’en approprier.

Pas de possibilité, donc, d’accéder à la vérité, même de haute lutte. L’imagination s’écorche à vif en tentant de franchir les différents remparts du mensonge, et ils sont légion. Il y a bien sûr le mensonge parfait, celui qu’on ne détecte pas; il est plutôt le fait de Gisèle, une complice d’Albertine. Parfait car se déroulant tout en images et s’adressant donc directement à l’imagination. L’odieux visuel incruste dans la réalité des fragments dont le jaloux ne soupçonne même pas la fausseté. Pour corroborer les mensonges dus à ses absences, Albertine fait d’ailleurs envoyer par ses complices au narrateur de fausses cartes postales, preuves irréfutables s’il en est, car l’élément visuel y désarme tout soupçon.

Le mensonge, cependant, est souvent subodoré : il déclenche immédiatement chez le jaloux une imagination douloureuse qui lui fait envisager plus de choses qu’il ne cache, à travers mille conjectures. Une autre variété, fréquente chez Albertine, est le mensonge par omission, par le silence. Le visage de la jeune fille est alors la surface d’inscription bien imparfaite de ce qui est tu, « équation approximative » à plusieurs inconnues qui ouvre au narrateur un champ infini de possibles résolutions: « il eût été impossible de dire qu’elle blâmât, qu’elle approuvât, qu’elle connût ou non ces choses« . il y a enfin le bluff, auquel se livrent aussi bien Albertine que le narrateur. Il faut alors imaginer la tactique de l’adversaire, les tortuosités de ses manœuvres, tout en tentant de le leurrer

Le mensonge a ceci de particulier qu’une fois découvert, loin de tarir l’imagination, il la décuple, car il confronte le jaloux à l’inimaginable. En ouvrant par inadvertance une lettre qui ne lui est pas destinée, Charlus a la révélation d’un voyage que Morel avait fait jadis avec l’actrice Léa, alors que celui-ci lui avait assuré qu’il étudiait sagement la musique en Allemagne. Et pour que l’illusion fût parfaite, Morel , à l’instar d’Albertine, se servait de complices qui expédiaient de fausses lettres d’Outre-Rhin.

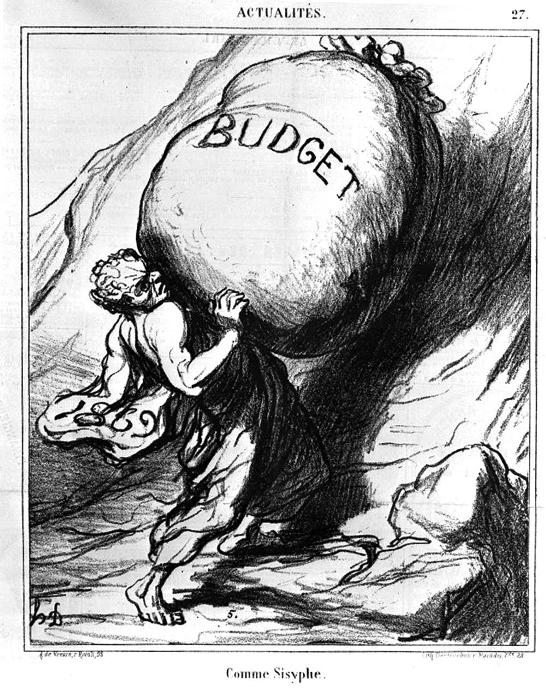

Le jaloux est donc mystifié; mais l’imagination peut-elle l’aider à retrouver la vérité ? Rien n’est moins sûr. Traditionnellement, cette faculté part de la réalité pour construire une fiction; mais dans le cas de la jalousie, elle fait le chemin inverse, partant de la fiction ( les mensonges d’Albertine) pour tenter de cerner la réalité. Certes, le narrateur de La Prisonnière, entre deux soubresauts d’imagination spasmodique et convulsive, est capable de mettre en oeuvre une autre imagination, plus rigoureuse et minutieuse, sorte d’enquête de police. Comme une science, celle-ci apporte des connaissances, mais elle a aussi ses limites, car si chaque nouvelle découverte au sujet d’Albertine fait reculer l’ignorance, elle ne l’annule pas pour autant et apporte surtout de nouvelles interrogations. Mais l’échec vient aussi du pouvoir déréalisant de l’imagination qui, loin de rétablir la vérité, n’échafaude que des représentations. Autre cause d’échec : les limites mêmes de l’imagination, car la réalité dépasse souvent la fiction. Toutefois la prétendue exiguïté de la pensée qui ne peut réaliser que ce qu’elle se représente vient peut être de ce qu’elle rejette dans le vague ce qu’elle ne veut pas voir et les pressentiments qu’elle n’ose pas approfondir. En fait, si l’imagination tâtonne et tourne en rond, c’est surtout parce que le jaloux ne veut pas tirer les conséquences de ce qu’il pourrait découvrir. Il dirige plus ou moins consciemment son imagination pour écarter tout ce qui pourrait aller dans le sens de son intime conviction, à savoir qu’il n’est pas aimé.

A défaut de connaissance, l’imagination permet-elle une forme d’appropriation ? Le jaloux désire une possession totale de celle qu’il continue à aimer malgré ses dénégations. Car si le narrateur se dit persuadé de ne plus aimer Albertine, son obsession est telle qu’elle survit au sentiment qui l’a inspirée. Séquestrer n’est évidemment qu’un leurre pour maintenir la fiction d’un proximité qui n’est cependant en aucun cas possession. Pas plus que les jeux érotiques, ces moments où l’on imagine « posséder » l’être désiré, mais où l’on ne possède en réalité rien du tout, car si les corps s’ouvrent, parfois à grand bruit, les âmes se livrent peu et se claquemurent dans leur silence. Pour compliquer les choses, le jaloux exige de posséder l’être de sa maîtresse, mais également, d’une certaine manière, son non-être puisqu’il veut investir » tous les points de l’espace et du temps que cet être a occupé et occupera« . Il poursuit donc les fantômes d’Albertine. La femme se disloque alors en une multitude d’images. Ainsi coexistent par le souvenir et l’imagination deux Albertine qui ne sont aucunement superposables, celle de Balbec qui n’existe plus, et celle de Paris qui existe de moins en moins, à cause de sa réclusion. C’est là qu’entrent en scène mémoire et imagination, la mémoire faisant exister ce qui n’est plus, l’imagination ce qui n’existe pas, ou pas encore ou qui aurait pu exister. Cependant, ni la mémoire ni l’imagination ne sont d’aucune aide pour saisir la totalité de l’être aimé. La mémoire, avec ses défaillances ne livre que » des séries d’Albertine, séparées les unes des autres, incomplètes des profils, des instantanés », tandis que l’imagination tourne en rond, enserrée de toutes parts dans ses limites, d’autant plus que le narrateur est confronté à l’impossibilité de se représenter l’expérience de l’autre: « Cet amour entre femmes étant quelque chose de trop inconnu, dont rien ne permettrait d’imaginer avec certitude les plaisirs, la qualité« . Ou bien il se laisse submerger par une folle prolifération d’images: « Que de gens, que de lieux Albertine, du seul fait de mon imagination ou de mes souvenirs, avait introduits dans mes rêves« . L’imagination aux abois du jaloux, loin de lui permettre de rejoindre Albertine, finirait donc par enfouir celle-ci dans une gangue de néant.

Toutefois, une autre forme d’imagination entre en scène : le fantasme, qui par une sorte de mise à distance au sein même du processus de dé-composition permet une dynamique salvatrice de re-composition, faisant passer l’amant de l’hétéronomie de la jalousie à l’autonomie de la création

II La fantasme ou l’imagination qui invente

L’imagination, source de souffrance est également instrument de fantasme et de désir. Elle crée des chimères, moins pour combler le vise sidéral de ce que le narrateur sait d’Albertine que pour la rendre désirable en la nimbant de mystère et d’incertitude. Le jaloux, tel Shéhérazade ( plusieurs fois mentionnée dans l’oeuvre), fait des contes pour reculer le moment où il ne pourra que constater la mort de son amour.

On saisit alors mieux l’enjeu de l’imagination : elle est censée tendre vers l’objet désiré par peur qu’il vous échappe, mais doit en même temps le tenir à distance, car toute possession épuise l’intérêt même de cet objet. L’imagination ajoute, collaborant avec le fantasme qui entretient le désir. C’est pour cela que le jaloux, confronté aux mensonges, imagine tant de scénarios possibles. Mais il néglige les preuves car l’objet capturé, « réduit à sa propre évidence » et »dépourvu des secours de l’imagination« serait comme anéanti. Si tant est qu’une enquête minutieuse puisse faire éclater la vérité, le dévoilement n’est guère souhaité, car il signifierait la fin d’une illusion. Cela entraîne tout un cortège de dérobades: la procrastination ( ou ajournement perpétuel : » je retardais sans cesse l’explication« ) ainsi que les capitulations en rase-campagne.

Le jaloux désire tout à la fois savoir et ne pas savoir, posséder et ne pas posséder. Autant dire que les sentiers détournés, les chemins tortueux sont les bienvenus; ces fausses pistes, fournies par l’imagination, donnent l’illusion de traquer l’être aimé tout en le tenant plus ou moins à distance, afin qu’il reste cet obscur objet du désir. « L’angoisse de perdre un être lui ajoute une qualité qui passe la beauté elle-même« . Tout est alors question de valence, car l’imagination est à la fois le remède et le mal; le jaloux doit naviguer en permanence entre la souffrance et le volupté, tout se jouant à des doses infinitésimales. A moins qu’il n’épouse les deux tant il est vrai que sa passion est masochiste.

D’autre part, l’imagination est un désir avec exposant: le narrateur ne désire pas Albertine mais désire le désir des hommes et des femmes qui ont pu l’approcher, seule manière de la rendre désirable ( « désirée par d’autres , elle me redevenait belle« ); il ne désire pas connaître Venise ( le voyage pourrait être une déception), mais désire désirer y aller, seule manière d’entretenir la magie du nom propre et les promesses non réalisées de l’enfance; il ne désire pas la jeune crémière, mais désire écrire le roman qui mettrait en scène ce désir, n’aimant les inconnues que de loin, quand elles sont encore nimbées d’un voile qui laisse encore libre l’imagination des formes qu’il voudrait y sculpter. Avec rien, ou presque, l’imagination invente des femmes désirables qui lui laissent entrevoir de possibles romans. De même, il fait exister Albertine de manière douloureuse, certes, mais intéressante, car il la représente, comme lui, ouvertes à toutes les rencontres, les désirs, les aventures. Éternel Pygmalion ( « nous sommes tous des sculpteurs« ), l’amant modèle l’être aimé sur ses propres désirs et ses craintes. Autant dire que l’imagination est source d’extase autant que de souffrance. Toutefois vouloir la réaliser ( au sens où l’on réalise un capital pour mettre fin à des spéculations hasardeuses) serait une bien mauvaise affaire; c’est pour cela que le narrateur préfère rester sur le seuil des romans à écrire et qu’il diffère indéfiniment ses voyages.

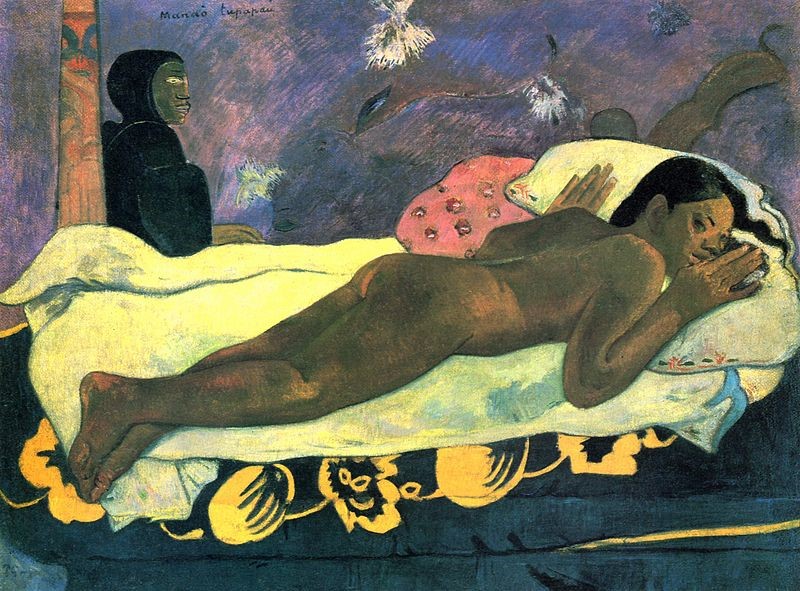

Une autre manière pour l’imagination d’inventer l’être aimé est de s’abîmer dans la contemplation artistique. Le sommeil d’Albertine réalise le miracle d’une amante entièrement captive : « son moi ne m’échappait pas à tout moment, comme quand nous causions, par les issues de la pensée et du regard« . La jeune femme devient ainsi une belle image que le narrateur compare aux tableaux raphaélites du peintre Elstir. Il laisse vagabonder une imagination féconde, créatrice d’unité, de totalité, de plénitude : « à chaque fois qu’elle déplaçait sa tête, elle créait une femme« , » il me semblait posséder d’innombrables jeunes filles« , » la plus belle rose« . Toutefois, la fuite dans l’imaginaire du beau est purement narcissique, comme le relève d’ailleurs l’amant : » une Albertine image de ce qui était précisément mien, et non de l’inconnu« . Et surtout elle est déni d’altérité. La contemplation esthétique rassure, car elle ramène son objet à des modèles connus, tandis que l’imagination – notamment celle du jaloux- effraie car elle est un saut dans l’inconnu et laisse des zones d’ombre dans le cœur; faire de la femme aimée une belle image que l’on caresse c’est vouloir oublier que « sous toute douceur charnelle un peu profonde, il y a la permanence d’un danger« , et ce danger, c’est l’inconcevable altérité d’Albertine, douée d’une vie autonome, terrible, enfouie. Tout se passe alors comme si l’incommunicabilité des consciences tentait de se résorber dans la simple mais trompeuse contemplation esthétique.

L’art véritable chez Proust est cependant tout le contraire d’une contemplation. Il est une recherche, le résultat d’une maturation, le terme d’une longue série de médiations, d’un effort prolongé de pensée. L’imagination, lasse de produire du néant ou d’inventer des leurres, s’engage sur une voie rédemptrice qui la conduira au bonheur par la redécouverte de mondes qu’il croyait disparus.

III L’art ou l’imaginaton qui découvre

Tout se joue pendant la soirée donnée chez les Verdurin. L’exécution du septuor de Vinteuil révèle avec force au narrateur la nature véritable de l’art. Contrairement à l’amour qui ne nous communique rien de l’être aimé, sinon de simples représentations, la musique de Vinteuil et la peinture d’Elstir font apparaître « la couleur de ces mondes que nous appelons les individus, et que, sans l’art, nous ne connaîtrions jamais« . L’imagination proustienne donne alors à voir le monde découvert de Vinteuil à travers des métaphores chromatiques, météorologiques ou florales (« . une aube liliale et champêtre »). L’art, surtout, nous fait accéder à l’intemporalité en réveillant des émotions anciennes endormies dans notre mémoire, mais restées intactes. C’est ainsi que les cloches, qui sont le motif triomphant du septuor, rappellent immédiatement au narrateur celles de Combray, et cela s’accompagne chez lui d’un ineffable sentiment de bonheur, le même éprouvé jadis devant les clochers de Martinville, les buissons d’Aubépines de Combray ou les rangées d’arbres près de Balbec. Ces rencontres fortuites sont « comme les points de repère, les amorces pour la construction d’une vie véritable » qui échappe à la mort dans la mesure où, par ces sensations, passé et présent se superposent, abolissant le temps. Le Temps Retrouvé, dernier volume de La Recherche, nous confirmera que cette vie, c’est celle de l’art et de la création littéraire. Pendant ses dernières conversations avec Albertine, le narrateur nous précisera sa conception de la création artistique comme double mouvement d’élévation spirituelle et de descente au plus profond de soi-même; il mettra en avant le bonheur d’une découverte essentielle, celle de l’unité des mondes, à l’instar de Balzac qui imagine les personnages récurrents de La Comédie humaine ou d’un Wagner qui érige le monument de sa Tétralogie. Au moment où il écrit, Proust est en train d’imaginer cette même unité en concevant le plan d’ensemble de La Recherche.

Toutefois cette assomption par l’art n’a été rendue possible que par les efforts réitérés de l’imagination pour accéder à une révélation d’un tel ordre. En littérature, comme en science, l’invention précède souvent la découverte. Tout le début de La Prisonnière peut être considéré à cet égard comme un hymne à l’imagination, à travers le jeu cocasse des métaphores. Une thématique ouverture/ fermeture se met en place qui oppose la mince façade de l’immeuble, ouverte au monde et à ses rumeurs, à la fermeture de la paroi de chair d’Albertine. L’imagination peut facilement restituer les scènes extérieures de la rue, mais est incapable de se représenter l’univers intérieur d’Albertine à la surface duquel elle se brise. Les murs de l’appartement, qui semblent faits de verre, font pénétrer à l’intérieur de la chambre toutes sortes de variations climatiques, musicales et visuelles. L’imagination féconde du narrateur s’en empare. Faisant éclater allègrement les frontières de la représentation, elle transforme les cris de Paris en opéra ou en plain-chant d’église et voit dans les gestes méticuleux du boucher la vivante figuration du « partage des âmes lors du jugement dernier« . L’élément trivial et populaire est divinisé par l’imagination créatrice. Ailleurs, ce sont les transmutations sensitives qui opèrent. Les nourritures, comme célébrées sur des airs de Debussy par les marchands de Paris, semblent beaucoup plus appétissantes, ainsi que les vulgaires sorbets d’Albertine quand ils offrent au regard des formes inattendues. Toutes ces petites alchimies de l’imagination, créatrices d’émerveillement et d’émotion amusée, sont une sorte de contrepoint à la supposée impuissance de l’imagination autour d’Albertine. Mais surtout, elles confortent le narrateur dans cette idée que des mondes invisibles flottent autour de nous, que notre âme et notre imagination doivent se mettre en ordre de marche pour répondre à leur invitation. Parmi les appels à l’imagination, certains sont anecdotiques ( les robes de Fortuny d’Albertine et leurs bords bleu de ciel), d’autres plus puissants ( Venise, les noms de pays); mais les plus troublants et les plus profonds sont ceux qui concernent les souvenirs détachés d’un passé lointain, comme des icebergs libérés de la banquise. Le souvenir n’est qu’une image, c’est l’imagination qui lui donne vie en ressuscitant par exemple l’ancien salon des Verdurin qui fut le témoin des amours de Swann et d’Odette, ou « le reflet des lampes qui se sont éteintes et l’odeur des charmilles qui ne refleuriront plus« . Tous ces efforts de la mémoire et de l’imagination sont les jalons qui préparent la grande révélation du septuor de Vinteuil.

La Prisonnière met donc à jour le rôle de l’imagination dans la jalousie, les fantasmes, la création artistique. Le cycle infernal de la jalousie et ses marqueurs ( séquestration, suspicions, intermittences du cœur), n’empêche pas pour autant la maturation de la conscience et même la fortifie; car si le chagrin épuise les cœurs, il fortifie les forces de l’esprit. L’imagination se libère par la mise en théâtre du monde ( les rues de Paris, le salon des Verdurin), la mise en scène du désir par le fantasme. Elle acquiert enfin une totale autonomie par la découverte des enjeux profonds de l’existence, révélés par l’art et le littérature.

Citations

Dans La Prisonnière :

» La musique est peut-être l’exemple unique de ce qu’aurait pu être- s’il n’y avait pas eu l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des idées-la communication des âmes« .

Dans d’autres volumes :

« Il ne faut jamais avoir peur d’aller trop loin, car la vérité est au-delà« .

« Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination« .