Par Louis Dizier

La révolte des bonnets rouges en 2013 et celle toute récente des gilets jaunes (encore en cours) plongent leurs racines profondément dans le pays. Elles révèlent le paradoxe français : des citoyens qui demandent toujours plus d’Etat mais dont le consentement à l’impôt diminue vertigineusement dans les sondages, alors qu’il était assez haut.

A quoi sert l’impôt direct et indirect ? Il sert à payer les fonctionnaires qui assurent les services publics et les missions régaliennes de l’Etat (éducation, santé, défense, sécurité intérieure etc.) dans les trois fonctions publiques nationale, territoriale, hospitalière. Il permet également une redistribution d’une partie des richesses produites en faveur des classes les plus défavorisées, au nom des principes de justice et de solidarité. Il abonde aussi une partie importante du budget pour le service d’une dette qui dépasse maintenant les 2000 milliards d’euros. Enfin il est un instrument d’incitation auprès des acteurs économiques pour qu’ils adoptent des comportements jugés vertueux au regard des politiques publiques.

Bien souvent les fonctionnaires sont pris pour cibles et rendus responsables de tout ce qui ne va pas dans le pays : « trop de fonctionnaires payés à ne rien faire », « il faut dégraisser le mammouth », « non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ». Trop de fonctionnaires ? Soit, mais alors il faut accepter que les enfants travaillent dans des classes surchargées, que les services hospitaliers soient saturés, qu’il y ait moins de gendarmes pour assurer la sécurité et moins de douaniers pour intercepter les marchandises prohibées aux frontières. On parle aussi de diminuer le nombre de députés et de sénateurs, mais la mesure est jugée dangereuse par certains : l’affaiblissement des corps intermédiaires risquerait en effet d’isoler encore plus le pouvoir de la base.

Toutefois le fait nouveau est le ressenti des Français. Les contribuables acceptaient jusqu’à présent de financer un Etat coûteux à condition que les services publics fonctionnent. Or ils sont de plus en plus nombreux à trouver (à tort ou à raison) que l’éducation nationale fonctionne mal, que l’ascenseur sociale est en panne, que les services de santé jadis exemplaires se dégradent, que les collectivités locales subissent le désengagement de l’Etat.

L’impôt est également un formidable instrument de redistribution, garante de la paix sociale et du pacte républicain (« égalité et fraternité »). Les aides sociales permettent aux citoyens défavorisés de garder leur dignité et leur rang dans la société. Mais peu à peu s’installe une suspicion : est-ce que l’Etat ne voudrait pas reprendre d’une main ce qu’il accorde de l’autre en taxant par exemple les retraités et les usagers de la route captifs du diesel ? Là encore le ressenti des Français s’oppose à tous les arguments du gouvernement mettant en avant les mesures prises pour la hausse du pouvoir d’achat.

Autre usage : l’impôt est censé être un levier d’incitation pour changer les comportements. C’est ainsi que la fiscalité des carburants devait inciter les ménages à renoncer à rouler au diesel, polluant et nocif pour la santé.

Ce faisant le gouvernement s’en est pris à deux passions françaises : la passion de l’égalité et la passion pour l’automobile.

Les Français qui vivent dans des zones enclavées ne sont pas près de renoncer à leur voiture, seul lien qui assure une relative continuité territoriale. Et même s’il y a des primes à la reconversion, ils n’ont pas les moyens de changer leur véhicule polluant contre un véhicule électrique, par ailleurs assez peu adapté aux zones rurales qui n’ont pas les équipements appropriés.

Ceux qui habitent loin des grandes villes, et qui ne peuvent se passer de leur voiture ont également le sentiment qu’ils portent à eux seuls le fardeau de la transition énergétique. Les citadins roulent beaucoup moins et renoncent même à la voiture, devenue inutile grâce à la commodité des transports en commun.

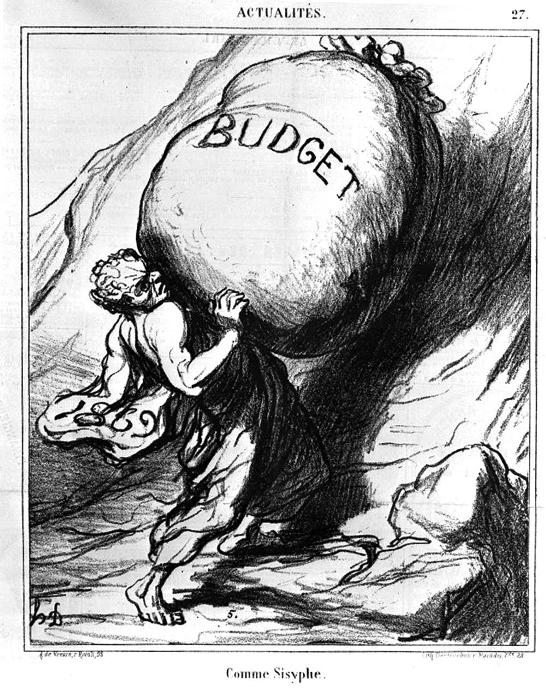

Comment, dans ces conditions faire accepter aux Français le poids de l’impôt ?

Dans les régimes ultralibéraux, l’impôt est vécu comme une malédiction, et les dirigeants parfois très démagogues de ces pays dressent les riches contre les pauvres, promettant à leurs électeurs des baisses massives d’impôts. Aux Etats-Unis les riches n’ont jamais été aussi riches et les pauvres aussi pauvres. L’enseignement public est à l’abandon, beaucoup d’Américains n’arrivent plus à se soigner, et dans certains Etats la mortalité infantile est en passe de rejoindre celle des pays en voie de développement. L’espérance de vie des plus pauvres baisse dramatiquement.

Un tel scénario n’est guère possible en France : la passion de l’égalité y est trop forte et les Français sont encore attachés à l’Etat providence, même s’il est à bout de souffle

Toutefois il faut raison garder et ne pas tomber dans l’excès inverse : trop d’impôt tue l’impôts, c’est vrai, et c’est manquer singulièrement d’imagination et de prudence que de penser que la hausse des impôts est la panacée à tous les maux. Il faut donc distinguer le bon impôt et le mauvais impôt.

Le bon impôt est celui qui répond à trois critères.

Premièrement il doit être accepté du plus grand nombre. Le gouvernement doit donc faire de la pédagogie pour aller dans ce sens. Cela n’a pas été le cas lors de la révolte des bonnets rouges de Bretagne en 2013, et encore moins celle des gilets jaunes. L’argument écologique passe mal lorsqu’il donne l’impression d’être un prétexte et lorsqu’il cible la partie la plus fragile de la population. En outre la non progressivité du taux de la CSG, la multiplication des niches fiscales, la suppression ( même argumentée) d’une partie de l’ISF, mettent à mal l’idée d’égalité chère aux Français.

Deuxièmement, l’impôt doit être modéré pour ne pas avoir de caractère confiscatoire. Annoncez que vous taxerez les riches à hauteur de 90% de leurs revenus, ce serait le meilleur moyen de faire fuir les industriels du pays. A l’autre extrémité de l’échelle sociale la hausse sensible du prix des carburant est ressentie comme une mesure injuste et punitive.

Enfin, l’impôt doit être productif (chaque euro demandé sera utile) et utilisé à bon escient pour éviter les gabegies en tous genres. Le gaspillage de l’argent public est un véritable fléau. Il ne faut donc pas plus d’impôts mais mieux d’impôts

Le mauvais impôt est celui qui sert à pallier un manque d’orthodoxie budgétaire. La maîtrise des dépenses publiques est une nécessité absolue de la part d’un gouvernement responsable, sinon les impôts explosent et la dette se creuse. Au final, les générations actuelles laissent aux générations futures le soin de régler leurs dettes, résultat de leur laxisme et de leur égoïsme.

Mais l’impôt bien compris n’est pas un mal nécessaire. C’est un bien pour le fonctionnement harmonieux de la société et pour son avenir par l’investissement.

(Pour la fracture territoriale voir l’article sur la proximité)